目次

【東京気まま散歩その5】初めての東大島エリア|川が身近に感じる場所

東京気まま散歩その4の記事で触れた、江東区深川江戸資料館。

江戸時代の深川の町を巡る雰囲気で、とても惹き混まれる施設でした。

今回は、そこで得た案内パンフレットのひとつで知った

江東区中川船番所資料館へ足を運びました。

今回も初めて訪れる場所なので、新鮮な気分で一杯でした。

都営新宿線の「東大島駅」より徒歩5分。

中川船番所資料館は、大島小松川公園わんさか広場の先にあります。

都営バスも多く走る便利なエリアながら、開けた静かな街並み。

丁度桜の季節時に訪れましたが、風の広場まで行けば「小松川千本桜」が拝めたかもしれません。

【東京気まま散歩その5】東大島エリア|中川船番所資料館とは

中川船番所資料館は深川江戸資料館と同様、公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団の運営。

こちらも江戸時代の船番所の再現展示をはじめ、昭和の暮らしの展示もある体験型施設。

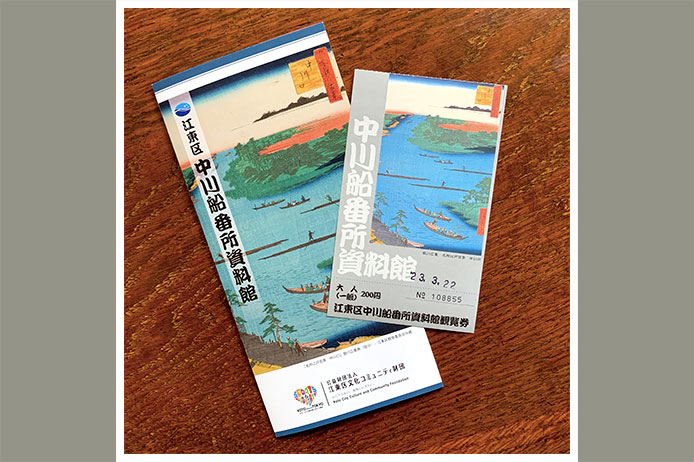

館内・個人入場料(2023年3月当時)

- 大人(高校生含む):200円

- 子供(小・中学生):50円

とのことで、こちらもお手頃に入館出来ました。

観覧券は、深川江戸資料館でもお馴染みの絵師、歌川広重による「名所江戸百景 中川口」の作品が採用されています。

営業時間や、団体入場料など

詳しい情報は、オフィシャルサイトでご確認下さい。

江東区中川船番所資料館オフィシャルサイト

https://www.kcf.or.jp/nakagawa/

【東京気まま散歩その5】東大島エリア|中川船番所資料館内を体験

中川船番所資料館は3階建ての構成となっていました。

- 1階は、総合案内の受付カウンターや会議室があります。資料館の展示図録など各種関連本が購入可能です。

- 2階は、郷土の歴史・昭和の暮らし紹介展示室があります。「昭和レトロ」な雰囲気満載です。

- 3階は、常設展示の中川船番所再現ジオラマと企画展示の江戸和竿と釣り文化のエリアです。奥には展望室も。

3階エリア・常設展示|中川船番所

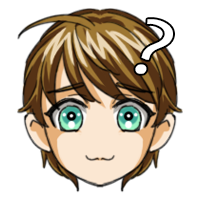

常設展示のメインどころとなるのは、やはり船番所のジオラマ展示。

階段を上がり3階に着くと、其処はもう江戸時代。

平成7年に発掘調査された際に出土した、漆器や陶器の展示も当時の生活を知る一環となるでしょう。

ところで

と、なんとなくフワッと疑問に感じる方も多いかもしれません。

中川船番所とは

寛文元年(西暦1661年)に設立され、約200年間続いた「河川交通用の江戸の関所」とのこと。

「火事と喧嘩は江戸の花」と揶揄されるほど、火事の多かった江戸。

大火を経て町の道路河川インフラを見直し、防火対策上の移設を決定したようです。

高札には夜間の船の出入りに、武器や女性の通行などが厳しく定められていました。

江戸への鉄砲の搬入数は限定され、女性は基本江戸外には出られなかったそうで。

今回訪問した中川船番所資料館は、なんとそんな関所の実物大の展示がある訳です。

このように後追い学習出来る機会があるのは、とてもありがたい事です。

番所の前の掘割には船が泊まり、積荷の酒のチェックを受ける再現場面が。

深川江戸資料館では船宿が所有する猪牙船(しょきぶね)が展示されていました。

中川船番所資料館では、別の船が展示されています。

積荷の運搬としての大型の川船は、高瀬船(たかせぶね)が活躍しました。

そしてより細い河川では、艀(はしけ)という小回りの船に積み替え運搬。

様々な条件下の河川に適応すべく、これらの船は色々な種類が作られました。

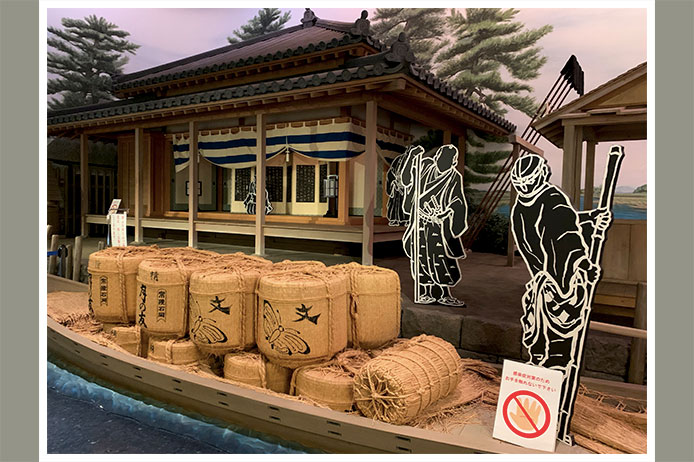

「江東区中川船番所資料館 常設展示図録」(税込み700円)

にも、船に関する資料が掲載されています。

3階エリア・企画展示|江戸和竿と釣り具コレクション

企画展示では、魚釣り文化を彩る釣り具が並びます。

季節毎の江戸和竿(えどわざお)展示など、釣りファンも楽しめる事でしょう。

注意ポイント

企画展示は、時期によっては階数の移動等があるかもしれません。

詳細はオフィシャルサイトでご確認下さい。

私が訪問した時は、ご年配のご夫婦や男性がじっくり眺められていました。

展示の釣竿は、竹製のシンプルフォルムでまさに機能美を追求したものでしょう。

この江戸和竿は紀州徳川藩の武士、松本東作(まつもととうさく)の手から始まり、現在も技術継承されているそうです。

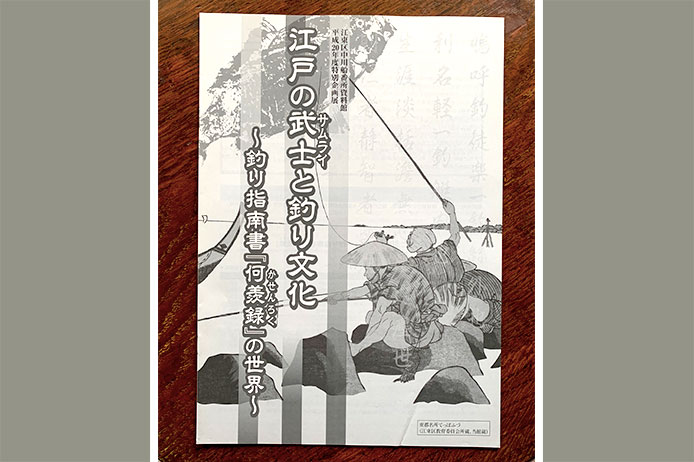

江戸時代の釣り文化をより詳しく知りたい方は

「江戸の武士と釣り文化 〜釣り指南書『何羨録』の世界〜」(税込み100円)

という冊子もオススメです。

何羨録(かせんろく)とは、旗本の津軽采女(つがるうねめ)が筆者の日本最古の釣り指南書だそうです。

- 上巻の「釣場編」

- 中巻の「道具編」

- 下巻の「天候編」

の3巻で構成とのこと。

この3巻のポイントを纏められた冊子なので、読み物としても面白いですね。

文化としての魚釣り

魚釣り文化が本格的になるのは江戸の中期。

元々は武士が嗜んでいましたが、庶民も楽しむように。

江戸の釣り文化は、ハゼ釣りがメインだった模様。

ちなみにこの中川船番所資料館のゆるキャラは「はぜちん」

ハゼがメインキャラクターになる由来は、ここにあるのですね。

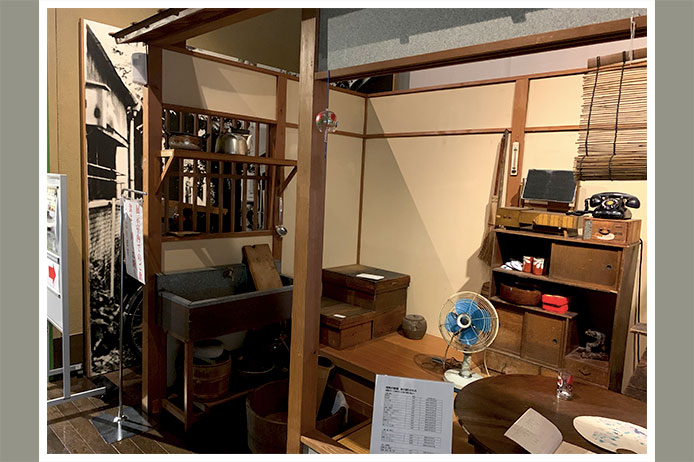

2階エリア|郷土の歴史・昭和の暮らし紹介展示室

2階は江東区の昔の農業や産業の歴史に、昭和の庶民生活なども伺えるエリアとなっています。

昔は亀戸や砂町では様々な野菜が栽培され、江戸の台所を支える一大農村地帯でもあったのですね。

また昭和の暮らし展では、レトロな物がお好きな方は必見でしょう。

時代設定は昭和20年から30年代(1945年〜1964年)とのこと。

ブラウン管テレビや円卓のちゃぶ台、ダイヤル式の黒電話。

どこか懐かしい日常の一コマの再現は、いつ見ても興味深いものです。

ちなみにこちらのお宅は「中川さん」のお茶の間という設定。(中川船番所にちなんでますね!)

深川江戸資料館に続き、この再現展示もより身近に感じます。

住人の構成など、具体的に設定しているからですね。

【東京気まま散歩その5】東大島エリア|中川船番所資料館|まとめ

江東区中川船番所資料館を訪れて、小さい館内ながら初見だけでは把握出来ない奥深さがありました。

そして探究心が湧く資料館であることは間違いなく、今春(令和5年5月)は天皇陛下がご視察になったことでも話題になりました。

水運と共に豊かな文化を育んだ東大島エリア。

そして中川船番所資料館は、その文化を思い立ったら覗きに行ける身近な場所だと思います。

季節毎の催しなど、事前にチェックして楽しむのも手ですね。

江東区中川船番所資料館オフィシャルサイト

https://www.kcf.or.jp/nakagawa/

皆様もぜひお立ち寄りになってみてください。

参考資料

「江東区中川船番所資料館 常設展示図録」

「常設展示 早わかりガイドブック」

「江東区中川船番所資料館 平成20年度特別企画展 江戸の武士と釣り文化 〜釣り指南書『何羨録』の世界〜」

編集・発行:公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区深川江戸資料館