目次

【東京気まま散歩その4】初めての清澄白川エリア|寺院と商店が集まる資料館通り

東京きまま散歩の第一弾では、江戸東京博物館の再訪の模様を書き連ねました。

同様の施設はあるのか気になるところです。

ネットで検索すると、清澄白川エリアに

深川江戸資料館という歴史体験施設がある事を知りました。

大江戸線や半蔵門線の「清澄白河駅」より徒歩3分。

深川江戸資料館は、資料館通り沿いにあります。

資料館通りは、多くの寺院が集まる清涼感溢れる空間。

【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館とは

深川江戸資料館は、公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団が運営。

江戸時代の深川の町を味わえる、体験型施設。

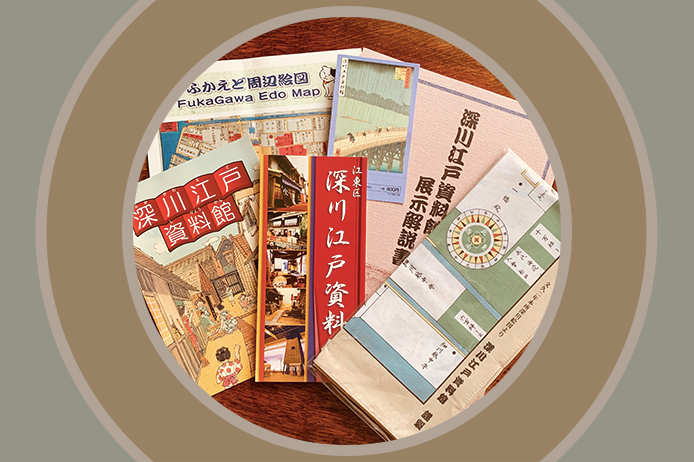

館内・個人入場料(2022年8月当時)

- 大人(高校生含む):400円

- 子供(小・中学生):50円

でした。

観覧券には、歌川広重の「大はしあたけの夕立」が印刷されていました。

深川ゆかりの浮世絵をチョイスされたのでしょうか。

深川江戸資料館は常設展示の他、企画展示もあります。

また、小劇場ホールも併設されており

落語などのイベントも楽しめるようです。

営業時間や、団体入場料など

詳しい情報は、オフィシャルサイトでご確認下さいね。

深川江戸資料館オフィシャルサイト

https://www.kcf.or.jp/fukagawa/

【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館内を体験

常設展示のエリアは、高い天井の吹き抜けフロア。

そこに広がる江戸時代の深川の町。

第11代将軍「徳川家斉(いえなり)」が大御所として権力を振るった

天保年間末期(1840年頃)を想定したものだそうです。

町並みは、深川佐賀町惣絵図(ふかがわさがちょうそうえず)を参考に再現されたとか。

案内役で看板猫?の実助(まめすけ)が、この資料館のキャラクター。

長屋の屋根でくつろぐ、実助の姿が目を惹きます。

「探してみてなのニャ」

「探してみてなのニャ」

深川江戸資料館|町並みの作りについて

館内は昼夜の暗転があったり雷の演出があったりと、凝った空間となっています。

五感で江戸時代の雰囲気が楽しめるのが、テーマパーク的で面白いです。

休日は多めで、約350名前後とのこと。

また常設展示の写真撮影にSNSなど、ネット投稿も可能とお伺いしました。

是非とも、この体験型施設の楽しさを多くの方に知って頂きたいものです。

町並みの作りもとても興味深く、一気に江戸時代に惹き込まれます。

- お店が並ぶ表通りと、その先の町内への門

- 深川の運河を模した水辺に浮かぶ小舟、並ぶ船宿

- 火の見櫓(ひのみやぐら)や、屋台や水茶屋がある広場

- 庶民が暮らす長屋と井戸などの水回り、米屋の土蔵

と回遊出来る形なのですが

小物の演出も凝っていて、見飽きません。

お店や宿場、長屋も通路の動線が良く

色んなアングルから見る事が出来ました。

折角なので、見てきた一部について綴ってみたいと思います。

町内がよりリアルに見えるのは

住人の構成など、具体的に細かく設定しているからのようです。

この設定の詳細は、資料館でも販売中の「深川江戸資料館 展示解説書」に記載されています。

深川江戸資料館|表通りと町木戸

お店が並び、町の導入部としてみてもワクワクするエリアです。

干鰯魚〆粕(ほしかしめかす)・魚油(ぎょゆ)問屋の多田屋(ただや)

干鰯魚(ほしか)と〆粕(しめかす)は、鰯(いわし)から作られた高級肥料らしいです。

魚油は、行灯の燃料だったのでしょうかね。

八百屋の八百新(やおしん)

季節のお野菜がずらり。大根は「練馬大根」が陳列されているそうです。

八百屋さんの商品で、季節の移り変わりが感じられますよね。

舂米屋(つぎこめや)の上総屋(かずさや)

舂米屋(つぎこめや)は、玄米を精白して販売するお米屋さん。

日本人の主食といえば、お米。当時はどんなお味だったでしょうか。

実際に見てみると、もっと迫力がありますよ。

そしてその先には、門があります。

町木戸(まちきど)

町木戸は、町の防犯用に設けられた木製の門。

木戸というものが、門や出入り口の意味を持つようです。

木戸に纏わる、こぼれ話

個人的に面白いと思ったお話を書いてみたいと思います。

2020年3月、JR東日本が東京に「高輪ゲートウェイ駅」を開業しました。

しかし、なぜ「ゲートウェイ」というものが付くのか

賛否両論があったのは、記憶に新しいところです。

昔、東海道の江戸の玄関口として設けられた門が

高輪大木戸(たかなわおおきど)と呼ばれるものだったのです。

大きな江戸府内の門だったことから、大きい木戸=大木戸

だった訳ですね。

木戸という単語を覚えるきっかけにもなりました。

深川江戸資料館|水路「掘割(ほりわり)」

町木戸をくぐると、水路のエリアに出ます。

地面を掘削して作った水路が「掘割」と呼ばれるんですね。

深川の運河「油堀(あぶらほり)」を想定している

こちらの展示も、中々雰囲気抜群です。

走る小舟「猪牙船(しょきぶね)」

船宿所有の、人々の足代わりとなった小舟。

猪牙船の名には諸説あるようですが「猪の牙っぽい形」説は、なんとなく納得も。

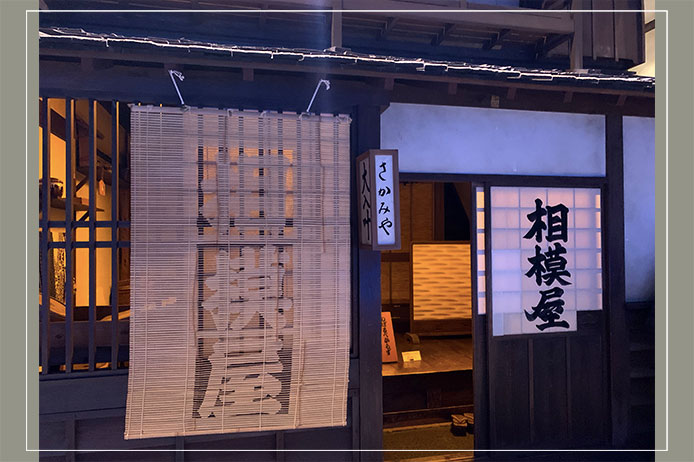

船宿「相模屋(さがみや)」と「升田屋(ますだや)」

相模屋さん

簾にも屋号が入ってますね。

升田屋さん

佇まいの雰囲気の良さ。

こちらも、船宿のご主人・ご家族のキャラクター設定など

「深川江戸資料館 展示解説書」に書かれていて、面白いです。

深川江戸資料館|火の見櫓と屋台や水茶屋の広場

火の見櫓(ひのみやぐら)

「火事と喧嘩は江戸の花」と揶揄されるほど、火事の多かった江戸。

高さ約10mの櫓で番人が町を見守り、火事をいち早く知らせます。

天麩羅屋(てんぷらや)の屋台

「ちょい食べ」出来る、買い食いタイプの屋台。

串差し揚げの天ぷらに、江戸庶民は舌鼓を打ったようです。

水茶屋(みずちゃや)

江戸庶民の憩いの、今で言えばカフェといった趣。

お茶でホッと一息、世間話も弾みそうです。

深川江戸資料館|長屋、井戸や厠、舂米屋の土倉

長屋、船頭の家

写真が見切れてしまってますが

左端に、投網(とあみ)が見えます。

井戸や厠(かわや)、稲荷

写真手前には共同の井戸と、左手には厠=お手洗い。

奥にはお稲荷さんも。

舂米屋(つぎこめや)の土倉

深川佐賀町辺りは、お米の流通が盛んだったようですね。

集められた玄米も、ここならしっかり保管出来そうです。

【東京気まま散歩その4】清澄白川エリア|深川江戸資料館|まとめ

深川江戸資料館の常設展示のみ見回ったのですが

書き綴った以上に、展示内容は情報量が多く面白いです。

恥ずかしながら、大人になっても知らない事が多く

こういう、楽しみながら学べる施設は大変ありがたいものでした。

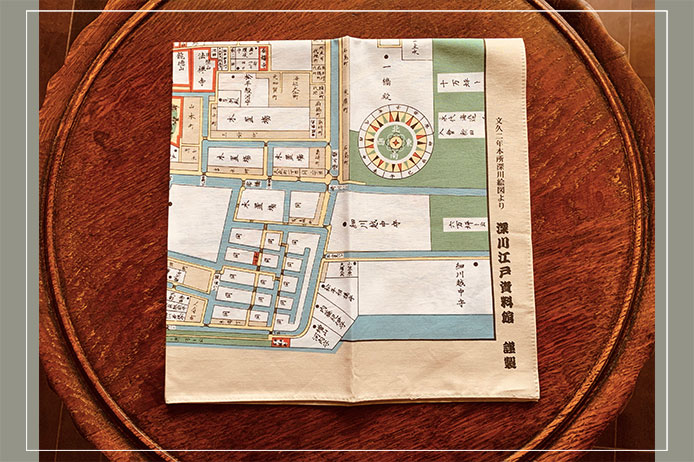

館内では、展示内容の解説書の他

グッズなどのお取り扱いもあります。

本所・深川絵図の切絵図ハンカチ、税込み500円。

訪れる前から欲しくて、今回購入。

歴史は地続きにある

そんな意味も感じられて良いですね。

運営に携わるご関係者の方々も、日々講じられている事でしょう。

知的好奇心をくすぐる、深川江戸資料館。

とても楽しい時間が過ごせたので、皆様も町木戸を潜ってお散歩を楽しんでみて下さい。

参考資料

「深川江戸資料館 展示解説書」

編集・発行:公益財団法人 江東区文化コミュニティ財団 江東区深川江戸資料館